駆除研究所 本日の現場ブログ

2016-02-14 ウイルスの恐怖!

おはよう ございます。 日東防疫の久保です。

私も、インフルエンザA型に感染してました。

今自宅で、隔離されてます。嫁さんは、わたしの感染が、解り

会社【2次感染の防止策で】から帰りました。

いろんな会社がありますが、家族にインフルエンザが出たら強制的に

帰らせるところもあります。

しかし、15年ぶりのインフルエンザはきついです。

体の節々が、痛く ぼーっとしてます。

ウイルス怖いですね。見えないだけに・・・

いつ感染したのかも、解らないですもん。

ぺルーで、コウモリによる狂犬病ウイルスによる死者も出ています。

予防対策を(予防接種)万全にして、望まないといけないです。

来年は、息子も受験です。予防対策しないといけません。

やはり、健康第一ですね。

ご迷惑かけて、申し訳ありません。復帰まで、もう少しです。

2016-02-13 ネズミの習性

タカマツです。

今回もネズミさんについてお勉強してみました。

部屋の真ん中は通らず、隅から隅を移動する

ねずみが見せる動きの特徴として、壁際・家具のすぐ傍を通り、部屋の隅から隅へと移動する、というものがあります。部屋の中央を横切っていく、というような動き方はほとんどしないということです。ねずみの警戒心は、クマネズミが最も強く、ハツカネズミはあまり人間を恐れないという差があります。しかしこの「部屋の隅を移動する」という点についてはどのねずみにも共通しています。狭いすき間などにも、好んで入り込みます。このため、ねずみが家にいることを示す痕跡(「ラットサイン」)は、大半が壁際や家具の側面などに集中します。これはねずみの存在を確かめたり、移動ルートを特定するのにも役立ちますし、粘着シートや捕獲トラップなどを仕掛ける際も、参考にすることができます。部屋の真ん中に置いてもねずみがそれにひっかかることは少なく、ねずみが移動する隅に置くのが効果的だということです。

さて、私は体調を崩しましてダウンしてしまいました、40.5度熱がでまして、一瞬人生にサヨナラを告げそうになりました。

仕事では上司や先輩方、同僚に迷惑をかけてしまいました。

熱は下がってきたのですが、体がついてきてないです。試しに外歩いてみたのですがフラフラしてました

早く復活できるよう安静に…

ですね。

これ何本も飲みました。

2016-02-12 架設中…

おはようございます、事務の黒田です。

先週に引き続き、今週もタイ旅行のネタでひとつ。

タイの観光コースでは、必ず入っているワット・アルン。三島由紀夫の暁の寺の舞台で有名なお寺ですね。

現在、修復工事真っ最中でしたorz

足場に囲まれた、蒼穹に映える白亜の仏舎利塔…(;´∀`)

些か残念な感はありますが、逆に数百年に亘るワット・アルンの歴史の中で、改修中というレアなタイミングで居合わせたのよね!と前向きに考えてみました(^-^;)

築数十年の個人宅でも、たまには足場を架設する必要があります。

弊社の業務では、天井裏に住み着いたコウモリの防除工事の際に、必要になってくる事があります。

まだまだ寒い日が続きますが、立春も過ぎて日足も日ごとに伸び、梅の便りも聞こえるようになりました。

晩春になるとコウモリも活動期に入り、排泄物等で家の外周を汚します。

塗装工事の予定もあるけれど、昨夏以前からコウモリにも困っている…との事でしたら、是非とも足場を架設したタイミングで、一気に行う事をお勧めします。

一般家庭のコウモリ防除も承っております

天井裏に住み着いたコウモリでお困りの際は、是非日東防疫にご相談下さい!

2016-02-11 床に忍ぶ…

おはようございます中島です。

今回は前回に引き続き、ヒラタキクイムシの被害についてご紹介します。

ヒラタキクイムシは、木材の内部を食害し加害しますが、木材表面を残して加害するため、被害の発見がどうしても遅れてしまいがちです。

木材内部が食害を受けた場合は、内部に粉状に糞(フラス)が大量に溜まった状態となり、成虫が脱出する際この木粉のようなフラスが屋外に排出されて初めて被害に気付きます。

ヒラタキクイムシはある一定年数被害が続きますが、被害の発見が遅れた場合は甚大な被害となる場合があるので、注意が必要です。

近年では輸入木材の増加に伴い外来種の侵入も確認されており、ヒラタキクイムシによる被害の多くは合板(ベニア板、コンパネ)で発生しますが、フローリングや家具などでも発生が広がっています。先日訪問させていただいたお宅もフローリングに被害が出ていました。

アフリカヒラタキクイムシは近年被害を甚大化させている種類で、在来種のように1年1世代ではなく1年に複数世代のため、増殖速度が早く被害が急速に拡大することが多いので注意が必要です。

壁やフローリングから排出される木粉の量で、被害の大小を判断するのは危険です。表側に排出される量は概ね少なく、壁内方向などに排出される量の方が多くなっています。

壁やフローリングを剥がしてみて、初めて被害の大きさに驚かれる場合が殆どと言っても過言ではありません。

脱出孔や木粉の堆積がないからと言って安心していると、実は周辺の木材全てに被害がある場合が多いので注意が必要です。

よくヒラタキクイムシ類は、古い木材では発生しないと言われ、デンプン質の分解が理由とされています。

ですが、実際の現場では20年以上経過した物件でも確認されており、デンプン質の分解は起こっておらず生息は継続するため注意が必要です。

お家の壁際やフローリング等に白い木粉が体積していて、近くに小さな穴が複数あったら要注意ですので、早期の調査診断をおすすめします。

それではまた次回にお会いしましょう。

2016-02-10 先祖代々!

おはようございます。日東防疫の久保です。

昨日、直方で、イタチの調査

飯塚で、イタチ・テンの調査に行ってきました。

イタチの調査してると、いろんなことが解ることがあります。

天井裏、床下は、害獣・害虫のパラダイス!

なのかもしれません。

お客さんとお話ししてると、5年くらい前、10年くらい前っと・・・

害獣たちとの付き合いも長いことが多いです。

そうなると 先祖代々子孫たちも 子育てには

最高の場所というのは、解るのではないでしょうか。

生きる為、生物は、必死です。新たな子育てシーズン間近(イタチ)です。

昨日は、わたしの誕生日でした。47歳かな?たぶん

嫁さんが、仕事終わり次第 作ってくれてました。

感謝です!たいへん うまかったです。

新人の稲永くんのも おいしかったですよ~。

やせうま ですが!研究熱心です。

わたしは、味噌汁までですね。

誕生日が来て あらためて

1日1日生きてる 奇跡

悔いは、残せません。

今日も、安全第一で 行きます。

2016-02-09 【生物簡易パターン化変換(仮)】

おはようございますMでございます

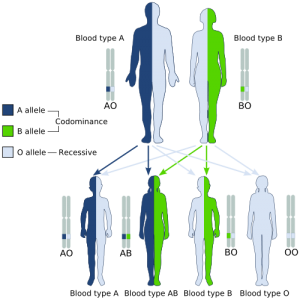

今回は、生物の血液型に関して考えてみようと思います✍

人間に血液型があるように他の動物にも血液型が存在します

人間の場合、血液型で性格を探ることもあると思います。但し、血液型と性格の関係性には様々な仮説や現象がある為、必ずしも一定のパターンで解釈することは出来ません‥

それでも、仮にもしも血液型によってある点でパターン化されているとしたら、または共通点があるとしたら、生物の行動や私の考え方に何らかの可能性が生まれてきそうだと考えております

パターン化・簡易化(仮)とは、今回あくまで単純にものや生物を各ポイントで捉えるという意味でございます。

(※人間の血液型≠動物の血液型)

(犬にはP型という不思議な血液型が存在する為、今回は除きます。)

-血液型遺伝子-

①血液型:A型

例.猫

⚪︎夜行性

⚪︎グルーミング

⚪︎幼児性行動

(飼い主に甘えることで生活をする幼児期における一種の名残といわれる)

⚪︎ある一定の対象を利用することで、身を守る為、命を落とす可能性が低い

⚪︎行動範囲

(ある対象から約200〜500m)

など

例.魚

⚪︎夜行性

⚪︎時合い

(警戒心が強く、自分の都合の良い潮の流れになると餌を取る習性がある)

など

②血液型:B型

例.ゴリラ

⚪︎昼行性

(夜間には、巣に戻り睡眠を取らなければならない)

⚪︎威嚇行動

(威嚇の種類が一つでない。多彩な威嚇行動を持つ)

⚪︎耐性が極めて低い

(神経系のストレスにより、下痢をおこし易い)

⚪︎一定の繁殖期間が無く、一年中交尾を行う

⚪︎群れを成し、単独行動が少ない

⚪︎天敵が多く、命を落とす可能性が高い

⚪︎行動範囲

(ある対象から約10〜50㎢)

など

例.牛

⚪︎順位付け

(群れでの生活を基本とし、単独による行動は少ない、又群れを形成し必ず順位付けを行っている)

など

③血液型:O型

例.植物

⚪︎光合成

(基本は、光を浴びて成長する)

⚪︎独自の変化

(とにかく変化が多彩であり進化が著しい)

⚪︎単細胞・多細胞・区分・分類など異なる

⚪︎種類によって習性が大きく異なる

⚪︎他の生物と共生する為、命を落とす可能性が低い

⚪︎行動範囲

(移動不可な種類もある。長距離移動の可能な種類の場合、どこまで移動するのか不明)

など

④血液型:AB型

例.カエル

⚪︎両生類

(水陸両用である)

⚪︎冬眠

(極端な環境において、適応する様々な機能を備えている)

⚪︎一定の繁殖期間があり、1〜3月と短い

(繁殖の際に命を落とす危険性が高い)

⚪︎独特な音によるコミュニケーションを取る

⚪︎限定された分布により、生息地が絞られる

⚪︎天敵が多く、命を落とす可能性が高い

⚪︎行動範囲

(ある種は10〜20㎝、ある種は長距離と種類によって多少異なる)

など

パターンA

●夜間行動

●生存確率◎(利用する対象必須)

●繁殖頻度○一定

●繁殖力◎(利用する対象必須)

●共生力◎

●耐性力△

●警戒心◎

●攻撃性△

●行動範囲△

●パターンサイクル一定

パターンB

●昼行性

●生存確率×

●繁殖頻度◎頻繁

●繁殖力◎

●共生力×

●耐性力×

●警戒心×

●攻撃性◎

●行動範囲△

●パターンサイクル不安定

パターンO

●昼(夜)行性

●生存確率◎

●繁殖頻度○一定

●繁殖力△

●共生力◎

●耐性力△

●変化・進化◎

●行動範囲○

●パターンサイクル一定

パターンAB

●夜(昼)行性

●生存確率×

●繁殖頻度△一定

●繁殖力×

●共生力×

●耐性力△

●警戒心◎

●水陸両用

●行動範囲×

●パターンサイクル一定

など様々なポイントを追加してデータ整理をしていますと身近に存在する生物たちを簡易的にパターン分別して大まかに理解していくことが出来そうです

地球には無数の生物が存在し、その種類も無数に分けられており、その一つひとつを理解しようとしても不可能な話、、、

このパターンで大まかに分けて理解するという考え方は、感情という複雑な何かを持つ人間にもある共通点のパターンが当てはまるのではないかと思わされます、、✍

書籍や経験にとらわれ過ぎず、ときに難しく考え過ぎず単純にものを捉えて生物を見てみるということも大切なことかもしれませんね‥

2016-02-08 シロアリ消毒

おはようございます!!

先週のタイ旅行で、現地人にコスプレした佐藤です!!w

先週、シロアリの現場で

↑マンション床下のコンクリート上に蟻土(白アリの巣)が!?

ほとんどが土の下に巣があります!!

↑なんとこんな大きい白ありの巣でした!!

一般的には・・

このように、蟻道(シロアリの道)が一般的です!!

入社して、初めて見ました!!

春~夏には、羽蟻(シロアリ)が飛ばないように、現状の予防!

床下にシロアリの蟻道がある家は駆除を早めにおすすめします!!

もしシロアリが

2016-02-07 コウモリ冬眠から覚める!

おはようございます。日東防疫の久保です。

インフルエンザ急上昇ですね。

やはり、油断大敵です。

ウイルスって?何ということで!

他の生物の細胞を利用して自己を複製させることができる

微小な構造体で生命の最小単位である細胞をもたないので

非生物とされることもある。

マスク着用で、どれほど封じこめるか解りませんが!

正しく着用し、自分が出来ることを精一杯しましょう。

規則正しい生活 手洗い うがいも忘れずに!

先日熊本市内のコウモリ見積もりに行きました。

部屋の中でコウモリが出たとのことでした。

調査結果、暖房による部屋・天井裏のあったかさで家屋内壁面の

コウモリが冬眠から覚め室内の空調機配管パイプ隙間から

出てきたと考えられます。

天井裏には、コウモリの死がいもありました。

わかりますか? 真ん中の黒い物体が!

コウモリのフンも発見しました。

コウモリは 狂犬病ウイルス・ダニ・ノミといった

いろいろな問題を引き起こす可能性があります。

早めの工事を提案します。

近況報告!

新人研修の稲永君

自炊で麻婆丼と味噌汁を作ってました。

そして!

わたしも食べましたが これ おいしかった。

何になったかは、次回発表します。

稲永君、料理いけるなあ。 花見が楽しみです。

今日も、安全第一で 行きます。

2016-02-06 タカマツです。

今回もネズミさんについてお勉強してみました。

固い物をなんでもかじってしまう

ねずみの歯は一生伸び続ける性質をもつため、つねに固いものをかじって歯を削るという習性があります。そうしていないと歯が伸びすぎてしまうためです。かじることのできない金属類は避けますが、それ以外は手当り次第にかじってしまい、木の柱や壁、木製の家具はもちろん、石鹸なども被害にあいます。このため、家や家財がダメージを受けるという被害が発生しますし、時には人間が噛まれることもあります。寝たきりの高齢者や無防備な赤ちゃんが被害にあうケースが多いです。また、電線やガス管、通信ケーブルなどをかじることがあり、電気事故や漏電火災、ガス漏れといった危険な状態になることもありえます。

寒い日々が続いてますが、皆さま方風邪などには気を付けてください(´・ω・`)

ネズミをはじめその他害虫害獣でお困りでしたら日東防疫までご連絡ください

スタッフ一同お待ちして

おります。

2016-02-04 脱獄…

おはようございます中島です。

今回はヒラタキクイムシの種類と生態についてです。

先日とあるマンションにヒラタキクイムシの調査に行って来ました。

ヒラタキクイムシとはなんぞや?となりますが、主に家屋でのフローリングや壁の合板などの乾燥材を食害して問題となる害虫です。

一方一般的に耳にするキクイムシとは、樹木を食害する害虫で、キクイムシとヒラタキクイムシは種類の異なる昆虫なんです。

ヒラタキクイムシの場合は、一般的には1年に1回、梅雨前後に成虫が確認される事が多いのですが、近年では、室内の暖房や高気密高断熱化などの住宅が増え、2月頃~11月頃まで確認されるため、季節で特定することも難しくなってきています。

ヒラタキクイムシは成虫の雄雌が交尾し、木の中に産卵しますが、産卵する際は、産卵管を木材の導管に挿入して産卵するために、被害は導管を有する広葉樹で多くなっています。

導管を有していない針葉樹ではまず産卵できませんが、産卵管を差し込むことが可能な穴のある広葉樹系合板などでは被害が発生します。

広葉樹で被害が多いのは他にデンプンの含有量とも関係があり、デンプン含有量の少ない心材よりも、デンプン含有量の多い辺材で被害が大きくなる傾向が強く、合板についてもデンプン含有量の多い広葉樹系合板で被害が発生し、針葉樹系合板などのデンプン量の少ない合板で被害が起こることは希です。

1匹の産卵数は一般的に100卵程度と言われていますが、200卵以上の産卵があった例もあるようです。

産卵を終えた雌は1ヶ月前後で死んでしまいます。

卵は産卵後、10~14日前後で幼虫に孵化し、導管の中を食害し木材繊維方向に坑道をつくりますが、100卵全てが成虫になる訳でもなく、栄養不足で木材中で死亡する場合も多く、被害材内部ではよく死骸が確認されています。

幼虫は、その生育期間中に木屑や虫糞を外部へ排出することなく、内部に詰める行動をとり潜んでいます。そして冬になると、成熟幼虫は木材表面近くまで移動して、摂食活動を停止して越冬しますが、暖房化された室内では活動を続けます。

翌春、幼虫は孔道内に蛹室をつくり、8~21日間の蛹期間の後に羽化し、羽化後は木材繊維方向と垂直(木材表面方向)に坑道をつくり、木材表面にまで到達して孔を開けます。

この際に細かい木粉(虫糞:フラス)を木材から排出することで、やっと被害に気付くことが多いんのです。

何と忍耐強いと言うか、まるで映画の脱獄ものか忍者のようですね。

次回は被害と発生原因についてお伝えします。

ではまた次回お会いしましょう。

![IMG_4173[1]](https://www.kujyo-lab.com/wp-content/uploads/2016/02/IMG_41731-300x225.jpg)

![IMG_3738[1]](https://www.kujyo-lab.com/wp-content/uploads/2016/02/IMG_37381-300x225.jpg)